自然にあるものを活かし、人の身体を活かし、足りない部分を技術で補う。

それこそが、身体を守りながら暮らしや作業を時短する方法ではないか――。

大阪関西万博を訪れ、竹や木といった身近な資源を使った展示と、未来の都市のクボタコーナーの農業ロボットのような最先端技術を同時に見たことで、その考えがより明確になりました。

本記事では、万博での体験を通じて感じた

「過去から受け継がれてきた知恵」と「未来の技術」をどう組み合わせれば、より良い未来につながるのかを、家族で訪れた視点からまとめます。

過去から受け継がれてきた知恵:竹を活かす

竹はかつては竹小舞と言って、住宅の壁の中の芯材にも使われる程、その丈夫さが利用価値のある需要の高いものでした。しかし、現代ではせいぜい筍を採る、くらいしか人々に利用されていません。これを活かし人のためになる資源として利用する取り組みが万博で見られました。

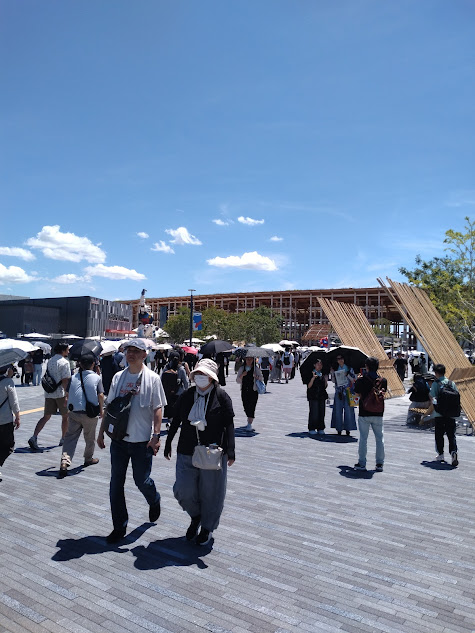

下の写真は西口ゲート(入口)から入場する前の写真ですが、入場後右側のオレンジ色のボールのような建物目印に歩いていくと、大屋根リングという回廊に続く道があります。

その道沿い写真右のような竹が日よけになったベンチがいくつかありました。これには随分長い日よけが付いています。

なんと、よく見ると竹で作られたベンチと日よけではありませんか。こういう竹の活かし方もあるんだと気づかされました。

勿論、構造を丈夫にするために、軸にはこのサイドにあるような金属を使っています。

ただ、残念だったのが、西ゲートまでの並ぶ道のりには一切の日よけスポットがなく、日傘がないとキツい状況でしたので、ここにこの竹ベンチが設置してあったら良かったのに、という点でした。

過去から受け継がれてきた知恵:木を活かす

木がうっそうと生い茂る山です。この山はほとんどが杉の木で、管理され間伐すれば立派な材木も取れていたかもしれません。残念ながら今は荒れてイノシシが出没する山になってしまいました。

大阪関西万博の中心で各パビリオンを回っていける回廊の大屋根リングには、欧州にあるオオシュウアカマツが使われているらしいです。国産材は一部に限られているそうですが、今後の日本の山が管理されこうした建築に活かされる木材の取れる山となることを願わずにはいられません。

訪れた当日は猛暑の日でしたが、この大屋根の下で快適に歩き、休憩することができました。

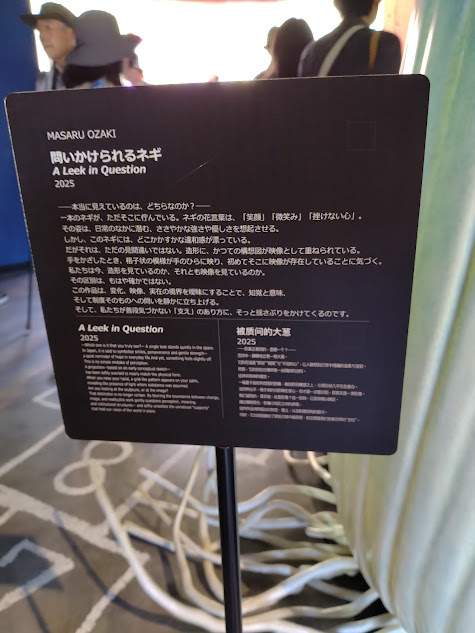

未来の技術:農に活かす

我が家の田んぼは山際にあることもあり、日照不足になったり、ぬかるんだり、あるいはイノシシに荒らされることもありました。

こうしたことだけではない日本全体として厳しい環境にある農業ですが、そんな問題意識を皆で考えるパビリオンがありました。それが、この写真右上の黄色で囲んだパビリオン、”未来の都市”です。

この中には、これからの社会がどんな社会になって欲しいか、みんなでスマホやタブレットでアンケートをとり、そんな未来の世界のイメージ映像を見る、という趣向のものもありました。たまたまいた方々のアンケートの一番が、身近に農業がある世界(参加者中41%)、だったのがたのもしく感じました。

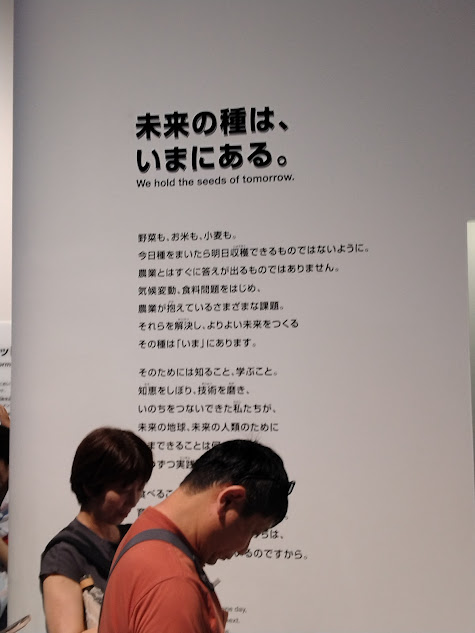

クボタの展示コーナーの言葉です。この言葉の通り、次の世代に農の心を引き継いでいかねばなりません。そんな気持ちでこの館に来ました。

人口減少のこれからの農業には最先端の技術も必要になってくることでしょう。

そして、そんな技術も人の農業に対する考えもミャクミャクと引き継いでいけるものでなくてはいけません。すなわち、衰退を止めるだけではなく、食べていける産業として人々が知恵を出し合う必要があるのです。

上の写真のような未来の農業機械だけで人の負担が減り時短が図られるならそれに越したことはありません。しかし、環境負荷を考え手頃なコストにするには膨大な時間とコスト、意識改革が必要に思います。

人の知恵:マンパワーを活かす

昨年、農作業をして足腰を痛めてしまった母です。それでも、畑で農作業をするのが心休まる生きがいと言っています。そんな風にして身体を守り続けていくことこそ大切なことです。

そんな世の中にしていくためには、できることできないことを見極め、弱いところは思い切って捨て、強い兆しのあることは伸ばしていく工夫が必要です。

そんな強い兆しは人の心です。古い心は廃されるものではなく引継ぎ、より良い世の中にするための原動力にもなります。よしもと館では昔遊びを通じて吉本の芸人さん達が最新技術を使った遊び道具ではなく、木で作ったなつかし遊びで子供達とふれ合って遊んでくれました。

皿回しでのバトン渡しをする時には子供達が協力しあって回し続け、会場全体がその成功を願い一体感が生まれる瞬間がありました。

そんな雰囲気に心の中の勇気が芽生えたのでしょう。最初のけん玉遊びの時にはステージに登って遊ぶなんてとんでもない、と言っていた娘が、だるま落としの時には大きく手を挙げてステージに走っていきました。

そして、芸人さんのアドバイスを受けながら、みごとパーフェクトでダルマ落としをすることができたのです。子供の心の切り替えと技術の習得の速さに、時短を超える可能性を感じました(完全な親バカ、いやバカな親なんです💦)。

まとめ

大阪関西万博で感じたのは、未来は新しい技術だけでつくられるものではない、ということでした。

竹や木、農地といった身近な自然資源、人の身体や知恵、そして農業ロボットのような技術。

これらを組み合わせて使うことでこそ、身体を守りながら時短できる暮らしにつながると感じています。

子どもが自ら手を挙げて挑戦する姿を見て、未来を良くする当事者は特別な誰かではなく、今あるものをどう活かすかを考え、行動する一人ひとりなのだと実感しました。

過去から受け継がれてきた知恵を、次の世代につなぐ。

それが、私なりの「身体を守る時短生活」の未来像です。

コメント